支援のあり方検討会

発達障害者支援のあり方検討会があったので

県庁まで公聴に行ってきました

公聴するのは行政に物申したい人が行くものだと思っていたけど

県の現状と課題を知りたかったので行ってきました。

一言で言うと楽しかったです。

委員から「出前講座をやっているらしいけど足りない」というような発言に対して

県からは「言われれば行きます」のすれ違い回答とか

委員長の「〇〇について手短に発言を」という問いかけに対して

自分の考えに酔ってる感じの話を延々とする委員さんとか

いろんな意味でね

内容は長文になるので気になる方だけ続きを読んで下さいね

県庁まで公聴に行ってきました

公聴するのは行政に物申したい人が行くものだと思っていたけど

県の現状と課題を知りたかったので行ってきました。

一言で言うと楽しかったです。

委員から「出前講座をやっているらしいけど足りない」というような発言に対して

県からは「言われれば行きます」のすれ違い回答とか

委員長の「〇〇について手短に発言を」という問いかけに対して

自分の考えに酔ってる感じの話を延々とする委員さんとか

いろんな意味でね

内容は長文になるので気になる方だけ続きを読んで下さいね

心に残った現状&課題

その1「ワンストップ支援」

現在の支援策が県職員から説明があって、

それを元に医療・福祉・教育などの専門家が意見する流れでした。

私から見たら委員の方は発達障害の専門家に見えるんだけど・・・

委員の中から自らを「にわか専門家」という発言が

理由を聞けば納得の話なんだよね。

県には療育コーディネーターという発達障害に関しての相談員が15名います。

だけど、コーディネーターだから悩んでいる人の話を聞いて

「それならここに行って」と紹介するだけなんです。

(それも大事なことなのは分かってますヨ!)

発達障害の事だったら私に任せて!という専門家がいない

という発言が心に残りました。

だからワンストップの相談先が必要なんだよね。

当日、発達障害に関係する県の方が参加されていたんだけど

その部署数の多さにビックリ!

こんなにあったら「どこに聞いたらいいの?」と悩むね。

その2「格差は教育だけじゃない」

学校や先生によって発達障害の理解に格差があることは知っていました。

先生が忙しすぎて個々の支援まで手が回らないとか

先生のプライドがジャマしているとか

理由は私も想像できました。

今回、医療分野でも発達障害に関心のある小児科医と

そうでない小児科医がいることを知ってビックリ!

冷静に考えれば、発達障害だったらココとココ、

というように行ける病院は限られている。

だから初診が3カ月待ちとかになっているんだよ。

発達障害と診断しても開業医じゃフォロー(療育)できないしね。

療育ができる場所が少なすぎるんじゃない?

その3「いちろくとは1才半検診のこと」

いちろくという言葉が飛び交って何それ?と頭が

ハテナになりました。

後で聞いたら1才半検診の略語だそうです。

1才半検診で早期発見して、

子どもだけじゃなく母親もフォローしていくのがいいんじゃないか

という意見がでました。1才半で分かるものなの?

ムクの場合を考えると、その時に

「お母さん、もしかしたら発達がのんびり目のお子さんかも」と言われたら

気持ちが楽になったかもしれない。

でも、1才半でそんなに分かるものなのかなぁ~

突然指摘されたら拒否する親の方が多いのでは?

私は5才児検診の方がいいと思うけど・・・

他にも色んな意見が出ていました。

今回は現状と課題なので具体策は出ませんでしたが

全体を通して感じたのは

「発達障害の理解を広めること」が大切ということ。

発達障害の理解が広まり

支援者が余裕を持って支援できるような支援のあり方が

検討されることに期待したいです

4月2日世界自閉症啓発デー★善光寺ブルーライトアップします★

シャンプーの詰め替え

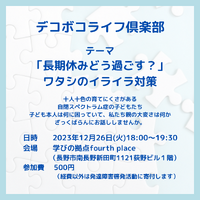

11/26 デコボコライフ倶楽部のお知らせ

地区行事にひとりで初参加

親子関係スキルアップ講座★2コース目

デコボコライフ倶楽部テーマは「発達障害って?」

シャンプーの詰め替え

11/26 デコボコライフ倶楽部のお知らせ

地区行事にひとりで初参加

親子関係スキルアップ講座★2コース目

デコボコライフ倶楽部テーマは「発達障害って?」

Posted by しまりー at

◆2011年06月19日00:26

│発達障がい

この記事へのコメント

検討会へのご参加ありがとうございました。ワンストップと いうキーワードをまとめていただきましたこと、さすがです。この実現が中長期的に大事だと私も思っています。

事務局の多さには驚かれたでしょうが、以前は無関心だった分野の方も他人ごとではないと認識していただいてきたのですから、今後のそれぞれの分野での取り組みに可能性を感じていただければと思います。霞ヶ関でも、厚労省や文科省だけでなく、一見関係の薄い法務省や国交省や経産省や消費者庁も、自分たちが発達障害について無関心ではいられないと考えはじめています。相談の窓口はワンストップがもちろん望ましいですが、社会全体の理解向上あってワンストップする人も機能出来ます。そんなふうに考えています。

検討会で私も大事だと思っていたことをしまりーさんが発信して下さったこと、感謝します。

事務局の多さには驚かれたでしょうが、以前は無関心だった分野の方も他人ごとではないと認識していただいてきたのですから、今後のそれぞれの分野での取り組みに可能性を感じていただければと思います。霞ヶ関でも、厚労省や文科省だけでなく、一見関係の薄い法務省や国交省や経産省や消費者庁も、自分たちが発達障害について無関心ではいられないと考えはじめています。相談の窓口はワンストップがもちろん望ましいですが、社会全体の理解向上あってワンストップする人も機能出来ます。そんなふうに考えています。

検討会で私も大事だと思っていたことをしまりーさんが発信して下さったこと、感謝します。

Posted by ひづめ at 2011年06月19日 18:52

>ひづめさん

コメントありがとうございます。

専門家になれるものなら私がなりたい!です。

社会全体の理解向上、大切ですね。

コメントありがとうございます。

専門家になれるものなら私がなりたい!です。

社会全体の理解向上、大切ですね。

Posted by しまりー at 2011年06月20日 07:55

しまりーさん、おはようございます

先日は参加できず残念・・・

またよろしくね(^o^)

家はまさに「いちろく」で指摘されたよ。

検討会の話し、また詳しく聞きたいです!

先日は参加できず残念・・・

またよろしくね(^o^)

家はまさに「いちろく」で指摘されたよ。

検討会の話し、また詳しく聞きたいです!

Posted by シルベスタ子 at 2011年06月20日 09:23

ご家族の立場からしか届けられない支援もあります。例えばペアレントメンターといった取り組みが日本でも少しずつ広がっています。専門家と家族がお互いを信頼し合ってチームとなっていく。そういう姿に社会全体の理解もついてくるように思います。そういう長野県にしていきたいです。

Posted by ひづめ at 2011年06月20日 12:34

>スタ子さま

いちろくだったんだ。

会いたいと思うと会えないもんだね(笑)

>ひづめさん

ペアレントメンターという言葉を初めて聞きました。

思い返すと、ムスコはずっと専門会と家庭がチームで支援して頂いています。だから今のムクがいる、と思います。

そんな長野県にしましょう!

いちろくだったんだ。

会いたいと思うと会えないもんだね(笑)

>ひづめさん

ペアレントメンターという言葉を初めて聞きました。

思い返すと、ムスコはずっと専門会と家庭がチームで支援して頂いています。だから今のムクがいる、と思います。

そんな長野県にしましょう!

Posted by しまりー at 2011年06月25日 22:17

at 2011年06月25日 22:17

at 2011年06月25日 22:17

at 2011年06月25日 22:17